「書面電子化」制度、預託法でも〝空文化〟 実施事例の確認ゼロ、本紙の情報公開請求で判明

調査できた事業者の半数、預託法自体を認知せず

▲21年の法改正は、特商法に加えて預託法にも「書面電子化」制度が導入されたことから、消費者庁が実態調査に着手(写真は報告書)

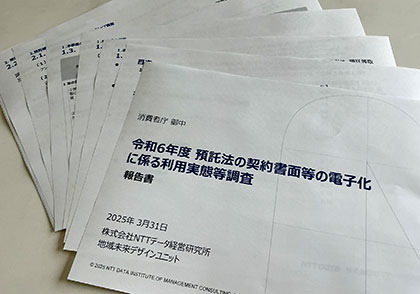

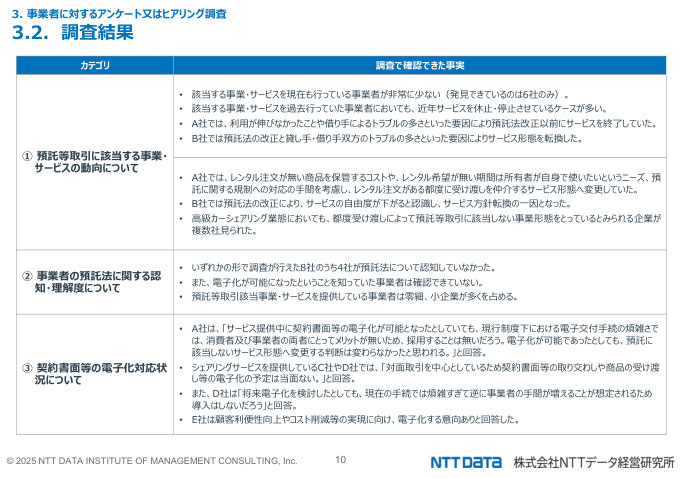

▲預託法で電磁的交付が可能となったことを知っていた事業者は確認されず、半数は預託法自体を知らなかった(写真は報告書からの抜粋)

わずか6事業者

調査対象を拡大

実態調査は消費者庁の委託事業で行われ、昨年12月にNTTデータ経営研究所が685万円で落札。今年2月に調査が行われ、3月末に報告書が提出された。

調査の目的は「契約書面等の電子化に係る事業者の取組状況について把握し、調査結果を今後の法制度検討に活用すること」(報告書より)。NTTデータ経営研究所は2年前、同様の目的で行われた、特商法の書面電子化制度の調査業務も請け負っている(24年9月5日号・19日号参照)。

報告書でまず注目されるのが、預託取引に該当する事業・サービスを提供している事業者の数だ。WEB検索によるデスクトップ調査と、シェアリングエコノミー協会(以下協会)の会員事業者279社の調査によって把握された数は6社。「ごく少数」に留まったため、消費者庁と協議の上、過去に預託取引を行っていた事業者を調査に含めたものの、その数も8社に留まった(うち2社が協会会員)。

協会を調査対象に含めたのは、該当の事業・サービスが「シェアリングサービスの一種でもあると考えられる」ためとされている。

サイトを目視調査

記載「確認できず」

〈解説〉

預託取引業の遵法意識、DS業界と格差

電子化導入の経緯、特商法以上に藪の中

調査で確認された預託取引事業者はわずか6社。過去に事業を行っていたケースを含めても計14社に過ぎなかった。調査に応じた事業者は零細、小企業が多くを占めたという。まずこの時点で、業界と言えるほどの規模を形成していないと言える。

そして、預託法で書面電子化制度が導入されたことを認知していた事業者は1社も確認できなかったとされた。DS業界において、実際に電磁的交付に乗り出している事業者はほとんどいないものの、特商法に書面電子化制度が導入されたことを知らない事業者はいないはずだ。