シリーズ・特商法改正 消費者庁、「後出しマルチ」調査着手

対象は米国・欧州の法規制や処分事例

継続的役務、EC契約条件表示の調査も

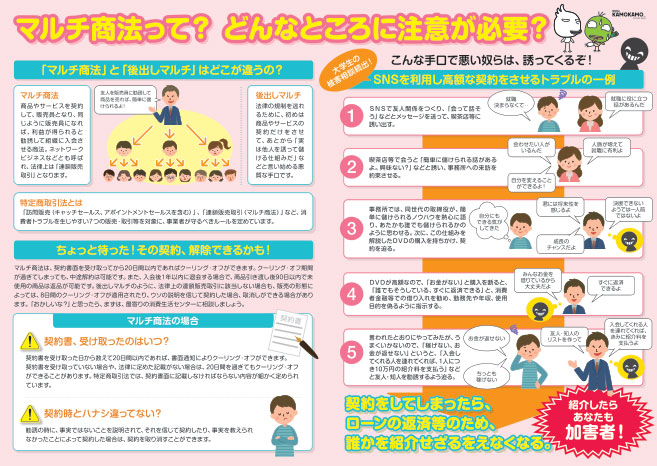

▲「後出しマルチ」は、連鎖販売規制を逃れる脱法的手法として、10年以上前から問題化してきた(写真は東京都による「後出しマルチ」トラブルの啓発資料)

問題視、12年頃から

調査対象は「マルチ取引」「特定継続的役務提供」「デジタル消費取引」の3つ。このうち「マルチ取引」の調査において、「特にいわゆる『後出しマルチ』」(仕様書より)にフォーカスする。

「後出しマルチ」が問題視されるようになったのは2012年頃にさかのぼる。関連の苦情相談件数が増加する中、14年に、大学生に借金をさせて高額な投資用DVDを購入させていた事業者4社を消費者庁と東京都が特商法で処分。処分対象は訪販事業だったが、クーリング・オフ期間が過ぎた後、紹介料を支払う取引をもちかけ、借金返済のため紹介せざるをえない状況に追い込んでいた。

同じく14年、消費者庁「特商法関連被害の実態把握等に係る検討会」で連鎖販売規制の適用可能性をめぐる議論が行われ、翌15年の消費者委員会「特定商取引法専門調査会」では議題の一つに浮上しかけた。

その後も、特定商取引法改正を求める弁護士会や消費者団体が、「後出しマルチ」を連鎖販売取引の一類型に位置付け、規制の対象となることの明確化を求めてきた。

「取引全体勘案し処分」

現時点における「後出しマルチ」に対する国の方針は、今年3月にまとめられた「消費者基本計画」で、「取引の全体を勘案して連鎖販売取引を行っているとみられる場合、行政処分の対象となり得る」とされたものが〝最新〟。明確化までは踏み込んでいない。

今回の委託事業による調査は、「後出しマルチ」をめぐる海外の実情を対象にあげている。