特商法4類型のトラブル、実態調査へ レスキュー商法、後出しマルチ、非指定役務、定期購入

直近5年のPIOデータ分析

「具体的ゴールのためでない」

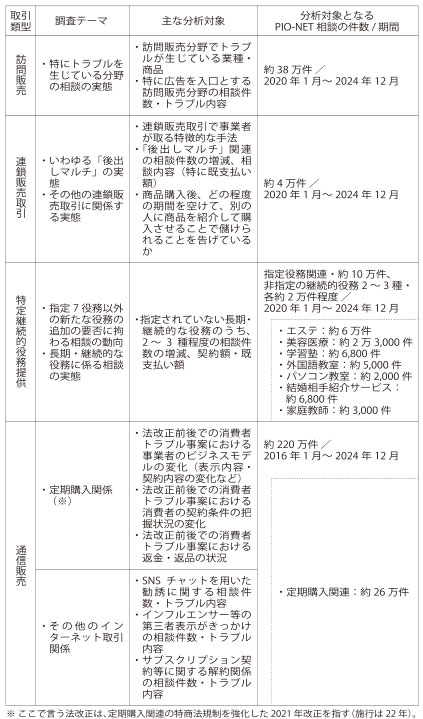

特定商取引法の改正の検討、あるいは執行強化への下準備か――。特商法が規制する取引類型のうち、訪問販売をはじめとする4取引の消費者トラブルの実態調査に消費者庁が着手する。PIO―NETに集積されている過去5年ないし10年間の消費生活相談を分析。特にフォーカスしているトラブルは、訪問販売が広告を入口とした取引、連鎖販売取引が所謂「後出しマルチ」、特定継続的役務提供が指定役務以外の継続的役務、通信販売が定期購入関連など。その多くは、消費者系団体や消費者委員会が抜本的な被害防止対策を求めてきた分野と重なる。ただ、消費者庁は、まずは被害実態の把握が目的であり、分析結果を元にどのような措置を検討するのか、具体的な予定は決まっていない旨を強調する。

「必要な措置」を検討

消費者庁は10月29日、「特定商取引の実態に関する分析調査」と題する委託事業の入札公告を行った。調査結果は来年3月末の受領を予定する。

調査の理由は、「消費者被害を引き起こす取引の内容は多種多様」「時代とともに変化する」「今後発生・拡大するおそれがある取引に対して必要な対応をとっていくためには、消費者被害の実態を適切に把握し、必要な措置について検討を行っていく必要がある」(委託事業仕様書より)というもの。そのため、取引実態を分析するという。

実態の把握は、PIO―NETに集積された苦情相談データ(以下PIOデータ)を整理・分析して行う。同庁がピックアップして委託先に提供する相談の総数は280万件近く。膨大な量に及ぶ。

消費者庁が公に、特商法に関わる消費者トラブルの実態を把握しようとする試みは、久しぶりとなる。直近の法改正は21年(施行は21年~23年)。これ以降、積み残された課題の検討を求める消費者系団体は同庁を突き上げてきたが、調査を含めて消極的だった。

「書面電子化」制度に関わる実態調査は24年に行われたものの、これは「施行後2年見直し」規定でほぼ義務付けられていた。23年にも特商法関連の調査を委託事業で行っているが、対象は海外主要国におけるトラブル対処や規制の状況など。国内が対象ではなかった。

「広告が入口」の訪販

今回の委託事業で調査する取引類型は4つ(表参照)。このうち訪問販売は、20年~24年の訪販関連のPIOデータ約38万件が分析対象となる。具体的には、トラブルが目立つ業種・商品と、「特に、広告を入口とする訪問販売分野」(仕様書より)の相談件数、トラブル内容を調べるという。

ここで上げられている「広告を入口とする訪問販売」は何か。委託事業を監督し、特商法を所管する取引対策課は、本紙取材に明言を避けたが、所謂レスキュー商法を念頭に置くとみられる。

典型的な手口は、安価な料金を表示したWEB広告を見てトイレ修理等を依頼したところ、来訪した事業者から作業に見合わない高額な代金を請求された――といったもの。商材は水漏れ・排管などの詰まり修理、鍵の修理・交換、害虫等の駆除、ロードサービスなど多岐に渡る。十数年前から見られる手口だが、関連の相談は20年度頃から急増。今も高止まりで、特商法の処分、注意喚起などの対策が追いついていない。

消費者委員会は8月、レスキュー商法排除のための意見書を公表。消費者庁と警察庁の執行強化や、検索連動型広告を掲載するDPF事業者の協力を提言している。

告げるまでの期間、調査

2つ目の連鎖販売取引は、所謂「後出しマルチ」がターゲット。これも10年以上前から問題視されてきた。商品・役務を購入させた後、新規加入者を獲得すれば利益が得られると告げる手口で、「連鎖販売取引の定義には含まれないと解されている」(仕様書より)。